艺术家眼中的鲁迅先生:独特形象的塑造与解读

赵延年1961年作鲁迅像

堀尾纯一1936年作《鲁迅先生》

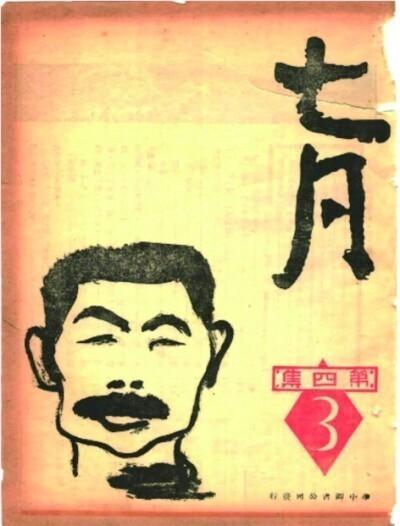

叶浅予1940年作《鲁迅先生》

吴作人1956年作《新青年时代鲁迅先生和李大钊同志》

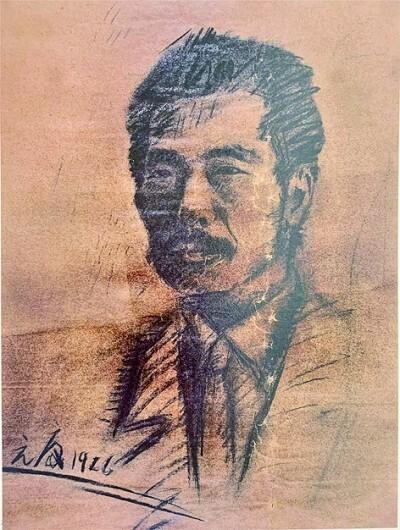

陶元庆1926年作鲁迅半身像

李可染1939年作鲁迅像

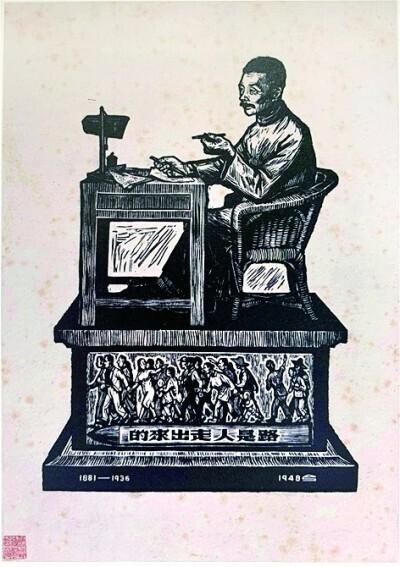

张漾兮1948年作《路是人走出来的》

近百年来,鲁迅其人、其事与其文一直是众多艺术家热衷的创作对象,形成了特定的美术题材类型,由此涌现了难计其数的美术作品。雕塑家吴为山有言:“在中国,只要识点字,就知道鲁迅。即使不识字,也略知一二。凡学画者,只要能描上几笔,都学着画鲁迅。”诸如丰子恺、徐悲鸿、李桦、王朝闻、胡一川、张仃、赵延年、靳尚谊、黄永玉等近40位比较公认的美术大家都有此类作品问世。其中,吴冠中一生都视鲁迅为自己的“精神父亲”和“安身立命的楷模”。至今,这些鲁迅题材美术作品在各个历史时期有着相对稳定的主题与风格,业已形成传承有序、流播广泛、影响深远的图像传统。

为文士画像的传统古已有之,陶渊明和苏东坡等文人一次次地成为历代艺术家的描绘和再现对象。相较于传统文士画像,鲁迅图像有哪些新变化值得关注呢?

名人图像

1918年鲁迅在《新青年》发表的《狂人日记》,是中国第一部现代白话文小说。1923年鲁迅的短篇小说集《呐喊》出版,此后多次再版,社会涌现阅读热,鲁迅成为文坛的焦点人物。

鲁迅一旦成名,读者就会产生慕其名而欲见其人的心理期待。但是在当时能一睹鲁迅真人形貌仅限于其亲友圈,而好奇的社会读者只能从文学作品的字里行间去想象鲁迅。种种迹象显示,作为名人的鲁迅,对社会读者的这种心理期待有着切身感知,也自觉或不自觉地顺应这一需求。

1926年7月,台静农将近些年社会人士对鲁迅及其著作的观察、感想和批评,编成《关于鲁迅及其著作》一书,第一次集中展示世人眼中的“鲁迅”。该书不但收录文字评论,而且还在其中配上了两张鲁迅画像和两张照片:1926年陶元庆画的鲁迅素描肖像和林语堂所作《鲁迅先生打叭儿狗图》,鲁迅1903年在日本的断发照和1912年在绍兴着自己设计的服装照。可以肯定,陶元庆的画像和两张照片是鲁迅提供的,因为这么私密的个人照片与肖像当时只有像主本人才有。至于收录林语堂所作之图,笔者推测由鲁迅授意的可能性也比较大。如此配图既丰富了书籍的内容,也暗示了鲁迅本人的出场。画像在前,照片在后,似乎说明鲁迅更愿意以画像示人。

鲁迅在与美术青年交往中曾自称只学画过一些医学解剖图,不具备绘画创作的水平,这番话当然有自谦的成分在内,但也基本属实。从鲁迅遗留下来的图画作品来看,鲁迅只能称得上一个掌握一定技能的“画者”,而够不上“画家”的称号。鲁迅不但冷眼看世界,也常常审视自我。凝视自己一直是鲁迅自我意识的一个重要维度。他写过自传性质的小说、散文与诗歌,却无法给自己画像。鲁迅自小喜爱美术,也就很乐意接受别人为他画像,有时还主动请人画像。目前可见的绘于鲁迅生前的鲁迅图像有32幅。除鲁少飞的《文坛茶话图》和梁鼎铭的《鲁迅演讲》等少数作品外,其余大部分作品,均有确凿证据表明鲁迅本人都看过,其中近半还由他本人收藏。其中像陶元庆、司徒乔等所作的素描肖像,鲁迅本人不仅认可与赞赏,还将其公开发表,一定程度上我们可视之为鲁迅的“自画像”。

鲁迅早期对于刊登照片的要求,多会给予满足,但在后期鲁迅一般婉言拒绝。在鲁迅为公众熟识后,照片更多的是一种纷扰。对此,1934年4月鲁迅在致林语堂的信中透露了自己的真实想法:“示众以后,识者骤增,于逛马路,进饭馆之类,殊多不便。”相比而言,鲁迅一生都乐意以刊登画像的方式出场,即使在文禁森严时还克服各种阻挠发表画像。鲁迅生前公开的鲁迅图像,有一部分是画像作者自己寄投的,其余大部分都是鲁迅提供或者亲自寄投的。笔者以为,这或多或少与现代摄影的接受效果有关:基于感光反应的摄影术,其所得人像与像主的真实面容在视觉上几乎等效,这就让观者能凭借照片轻松地辨认出像主本人。而以手工描绘为主要方式的画像,多求不似之似,经报刊转化后会产生疏离感,这无疑增加了观者辨认像主本人的难度。身处现代文化体系中,鲁迅的形貌难免以这样那样的方式闪现于公共空间之中,但他同时警惕细节的过度曝光给私人空间带来的侵扰,也提防被敌对势力认出后带来的人身危险。鲁迅更多地选择以画像的方式出场,或许是在两难之中的权宜之计。

“有故事”的图像

鲁迅图像可分为两大类:一是鲁迅肖像类作品,主要描绘鲁迅的面容或者身躯;二是鲁迅文艺事迹类作品,主要再现鲁迅参与的文艺事件和活动。在鲁迅生前第一类图像更多一些,身后则第二类占据多数。第二类作品往往充满故事感,从中我们可以看到相关人物、时间、物象、场景与情节等叙事元素,从而带有浓郁的纪实性,借此关联着现代中国一系列重要的思想文化事件,成为历史的见证者。

1926年1月,林语堂在《京报副刊》上发表漫画《鲁迅先生打叭儿狗图》,这是目前可见最早公开的一幅鲁迅图像。画中鲁迅头戴毡帽,身着长衫,双手持一长杆,站在岸上正在打一落水的叭儿狗。只见被打的叭儿狗头还露出水面,奋力挣扎,试图游走,后面拖着几条长长的水纹。该漫画无疑是对此前“费厄泼赖”精神是否应该提倡的回应,但它没能为这场论争画上句号,相反引来了更多文化界人士的围观。

林语堂画作发表5天后,曾与鲁迅激烈交锋的陈源看到画作后写信给同是“现代评论派”的徐志摩,信里这样描绘鲁迅:

说起画像,忽然想起了本月二十三日《京报副刊》里林语堂先生画的《鲁迅先生打叭儿狗图》。要是你没有看见过鲁迅先生,我劝你弄一份看看。你看他面上八字胡子,头上皮帽,身上厚厚的一件大氅,很可以表出一个官僚的神情来。

言下之意,此漫画表现出了“官僚”鲁迅不懂“费厄泼赖”而痛打落水狗的模样。其实,陈源的解释并不符合林语堂的本意。客观地说,这幅短小漫画用线省减、构图简洁,对表现内容先行做了有意的筛选,预留了大片的空白,只裁剪出“鲁迅打落水狗”这个场景,我们也只能得知林语堂再现了鲁迅《论“费厄泼赖”应该缓行》一文的部分内容,而无法判断其真实态度,这是由图像与生俱来的多义性决定的。

与此同时,林语堂的“朋友圈”也一起围观这幅漫画,一些朋友也对此疑惑不解。为此,林语堂只好又在同年4月《京报副刊》上以书信的形式发表《释疑》一文,解释自己的作画本意。信中林语堂放弃了“费厄泼赖”的主张,转而愈发赞同鲁迅应“痛打落水狗”的观点。至此,文化界关于“费厄泼赖”的论争才落下帷幕。由此可见,鲁迅图像不仅能巧妙地叙述故事,还能续写故事的精彩,整个过程迂回曲折而引人入胜。

1933年6月,当时颇有声望的杂志《论语》刊登了署名“猛克”的漫画《鲁迅与高尔基》,在文坛引起一阵波澜。画中嘴里叼着烟斗的高尔基与手夹香烟的鲁迅左右并立,但鲁迅的身高只有高尔基的一半,相形之下,鲁迅的形象显得尤为矮小。画作左上角还有“俨然”二字。魏猛克是左翼作家、画家和文艺批评家,毕生都崇拜鲁迅。鲁迅生前两人的见面与书信交往密切,从1933年5月13日至1936年8月14日,《鲁迅日记》有记载的就达48次。如此不禁使人生疑:鲁迅在上世纪30年代曾被誉为“中国的高尔基”,木刻家陈烟桥也曾作过同名画作,画中两人等高对视,而魏猛克此时为何矮化鲁迅呢?

原来这是魏猛克的误会所致。1933年2月17日,英国大文豪萧伯纳来访上海,当时是一个新闻事件。上海文化界人士去上海码头迎接,青年魏猛克也在其中。但当天萧伯纳却另寻他处上岸了。魏猛克怀着崇敬而去,却迎之不得,加之迎接人群又被警察暴力驱赶,便心生不满。后来魏猛克在《申报》上读到鲁迅的《萧伯纳颂》一文,一气之下就作文骂萧伯纳,附带讽刺鲁迅不如苏联文豪高尔基有思想高度。同时受报刊上鲁迅与萧伯纳合影的启发,魏猛克就作了漫画《鲁迅与高尔基》。魏猛克内心一直很崇敬鲁迅,作画只图发泄情绪,他并没发表的意思,是他的朋友李青崖在画作左上角补写“俨然”二字后投给《论语》杂志的。其实,魏猛克的遭遇跟鲁迅并无关联。不久鲁迅也看见了魏猛克的画作,但他原谅了这位年轻气盛的艺术家,渐渐地两人成了志同道合的忘年交。

鲁迅的“标准像”

不管美术家所绘鲁迅形貌如何变幻,而其创作方式归纳起来无外乎三种:一是现场画像,二是简笔漫画,三是以照片为底本。以产生的作品数量论,以照片为底本最多,最少的则要属现场画像。鲁迅到上海后仅有一次应邀作为“模特”供画家司徒乔作画。该画连同《鲁迅先生及其自叙传略》一文登载在《良友》上。另外一种情形便是鲁迅在无意中成了现场的作画对象,如木刻讲习会上,美术青年就现场刻过鲁迅像。鲁迅生前曾多次主动向美术家提供照片为其画像。相比于现场人像写生,鲁迅似乎更喜欢这种以照片为底本的作画方式。这是鲁迅生前的情形,而其身后的鲁迅图像则几乎都是以鲁迅照片为底本。

有一个现象很值得关注,尽管不同美术家笔下的鲁迅形象有所差别,但如果扩大范围会发现,抗战期间与延安时期流行着某种共同的鲁迅形象,类似于所谓的“标准像”。

每逢纪念鲁迅诞辰与逝世之际,进步政党、机构、社团和报刊总会举办各种或大或小纪念活动,鲁迅“硬骨头”的形象便经常出现在人们的视野里。1946年10月在鲁迅逝世十周年纪念大会会场悬挂的是这幅鲁迅像:薄薄的脸皮紧吸于脸骨,以致骨感的轮廓线条清晰分明;内凹的双鬓与两颊间高耸的颧骨,愈发给人力量;而深陷眼眶里凸起双眼,黑眸远望,似有所思。该画像最早应是叶浅予于1940年创作,莫朴1941年也创作类似的鲁迅像。同时期李桦《最后的鲁迅先生》、谢海若《鲁迅先生像》与丁聪、张光宇等合作《鲁迅像》亦与此类似。这些图像中的鲁迅形象非常相近,风格上可能存在某种影响关系,几乎可以肯定,这些作品中的鲁迅形貌脱胎于同一张底本:鲁迅参观全国第二届木刻流动展览会的照片。该照片系由沙飞1936年10月8日摄于上海八仙桥。沙飞曾将这组鲁迅照片发表于《作家》《良友》《时代画报》等八九家报刊,也在广州、桂林两地的个人摄影展览上展出。画家获取了同一组鲁迅照片,以此为底本的鲁迅图像创作自然会出现趋同的现象。

在延安,王朝闻、罗工柳、古元等9位延安美术家所塑造的鲁迅形貌也高度相似:笔直的脊梁上立着一张瘦削的脸庞,一列黑黑的浓胡须横在嘴唇上,两圈圆圆眼袋内嵌着的深邃眼睛正射出两柱冷光,眉宇间透出丝丝倦意,但又似乎不肯休歇。经比对,这些美术家均使用了同一张底本:1933年5月26日鲁迅为《活的中国》的出版所拍的照片。鲁迅对这张照片甚为满意,以此为他照得最好的照片。此张照片被用于鲁迅葬仪上供人瞻仰,同时被广泛刊登于各类报刊上。1936年10月22日送葬游行所举的巨幅鲁迅画像,就是画家司徒乔据此照片赶制的。鲁迅逝世之时,正值中华民族救亡图存之际,鲁迅被社会各界誉为“民族魂”。郁达夫回忆说:“他的葬仪也可以说是民众的一种示威游行。”诸多因素的聚合,加之超高的曝光率,使得这张照片已逐渐建立起了大众对于鲁迅形象的视觉期待,也就成了那个时代大众心中鲁迅的“标准照”。

依靠某一照片创作出来的鲁迅“标准像”,再借助报刊,轻易地实现了数量的累积和传播的扩大,这使得鲁迅的视觉形象逐渐为普通大众所熟识,并沉淀为观者视觉经验中的集体意识。这种鲁迅形象不仅是往昔鲁迅的视觉再现,更像是那个时期美术家、进步知识分子乃至普通社会大众的心灵映像。鲁迅逝世后,其形象的图像化过程,也是鲁迅作为时代文化符号的形成过程。美术家对鲁迅形象的塑造,遵循着鲁迅形貌符号化的要求,体现了公众对于鲁迅形象的共同期待。如此创作出来的鲁迅图像因作为时代精神的缩影而具有典范意义。

刀笔之下的别样鲁迅

在几代中国人的意识深处,鲁迅就是横眉冷对的“硬骨头”。大众最为熟悉的当是1961年赵延年所刻《鲁迅像》:脖围方巾、头立竖发、唇覆浓须、脸贴瘦颊,在黑暗的天底下怒视远方。这幅木刻以鲁迅庆祝五十生辰所摄的那张端庄严肃的照片为底本,创作时的原名为《横眉冷对千夫指 俯首甘为孺子牛》,该名出自鲁迅《自嘲》诗。以此为题,同毛泽东在延安文艺座谈会上号召广大文艺工作者以此诗句为座右铭密不可分。同期美术家以此为题的作品甚多,而赵延年对木刻语言的运用无疑是最成功的。不过在这幅作品之前,美术家刀笔之下的鲁迅远不止这副模样。

鲁迅曾自己掏钱买下日本漫画家堀尾纯一的《鲁迅先生》。此画在众多鲁迅像中显得尤为有趣。画家在把握鲁迅方脸、竖发、浓须等基本相貌关系的基础上,有意拉高额头的同时压缩下巴的高度,拉大嘴巴的宽度,将眼睛处理成两条短线,凸显鲁迅高额头、宽嘴巴的脸部特征,而这些特征在漫画创作中常常用来表现一个智者的形象。相应地,作者多用长顺的线条来勾勒眼睛以上的脸部轮廓,而眼睛以下部分则多用横向短曲线条来处理,这样给人一种视觉上的沉重感。而所有的这一切都在作者轻松的笔墨中一气呵成:先以淡墨粗线勾勒起稿,后趁其未干再以适当浓墨破之,最后在颧骨之处敷以淡肉色,使得整个画面在严肃中泛出丝丝的洒脱。

1935年5月28日,鲁迅收到赖少其所作木刻《鲁迅先生》,为了便于发表,将其改名后主动推荐到《文学》,并于6月29日回信:“巨大的建筑,总是一木一石叠起来的,我们何妨做做这一木一石呢?我时常做些零碎事,就是为此。”画中一支明烛在沉沉的墨色中划出一片的光明,只见一本翻开的厚书上,左页印着一幅写有“阿Q”字样的木刻画,右页的祥云之上是摇旗呐喊状的人群,下方静静地躺着一支鹅毛笔。与灯台相映成趣的是处于中间位置的一罐墨汁,瓶身上刻着一个鲁迅头像,头像虽然很小,但鲁迅浓黑的胡须、清瘦的面容清晰可见,仿佛透出几分慑人的冷峻。

在此画的构思中,赖少其没有一味地突出鲁迅形象之高大而使之充塞整个画面,而是将鲁迅的头像设计在小小的墨瓶上,与右侧燃烧自己、照亮他人的蜡烛相呼应。赖少其在画作中并没有简单地堆放书和笔这类塑造知识分子形象的常用物象,而是从自己对鲁迅精神的理解出发,充分发掘木刻艺术黑中见白的语言特质,采用以物喻人的方式塑造了鲁迅为青年的进步甘为“一木一石”的形象,别具深度。

同一时期我们还能看到,李可染笔下隽永深沉的鲁迅、卢鸿基刀下举笔如枪的鲁迅、魏猛克笔下幽默诙谐的鲁迅等。其中有少数漫画,或因鲁迅与论敌论战而生,如叶灵凤发表的漫画《鲁迅先生》,或经捕风捉影后臆想而成,如汪子美发表的漫画《文坛风景》《鲁迅奋斗画传》等。客观而论,这一小部分漫画角度较为独特,但均有装腔作势之嫌,有悖于鲁迅所说的“漫画的第一件紧要事是诚实”的创作原则。

呼应时代新主题的“鲁迅组画”

鲁迅生前,无论作为自我形象,还是作为精神偶像,抑或左翼旗帜,这三大主题都要求美术家突出鲁迅个人的风貌和气质,其图式主要是单人独幅。这些作品大多单个肖像就占据了整个画幅。倘若画面还有书、笔等衬托元素,一般退缩成背景,或者分散在角落,细小难辨而不为人注意。鲁迅逝世后,因世事变迁,鲁迅像的这三大主题也随之淡化,而更为急迫的鲁迅与民族救亡、鲁迅与青年、鲁迅与民主自由等更为宏大的主题亟待美术家去表现。在这样的情势下,原先这种鲁迅居中独大型的图式已捉襟见肘,其所能表达的限度也开始暴露在美术家面前。

有意去突破这一限度的是美术家陈烟桥。1949年之前他累计创作了22幅鲁迅图像,其中包括1947年的9幅“鲁迅组画”。在鲁迅图像史上,他是以鲁迅为专题进行创作的第一人。

新主题呼唤新图式与此匹配。陈烟桥意识到了单人独幅图式的表达限度,所以他在创作《鲁迅与青年运动》《鲁迅与民族革命战争》《跳出高墙》《鲁迅送书》等一系列“鲁迅与青年”主题的作品时,在画面构成上没有唯鲁迅一人独大而将青年挤出画面。相反地,从两者之间的应然关系出发,尽可能地分配空间和笔墨给这些青年,让他们也成为画面有机的构成主体,较多地采用散点式、前后式构图。套用英国艺术史家贡布里希之言,陈烟桥“不是忠实地记录一个视觉经验,而是忠实地构建一个关系模型”。

除了强化木刻的黑白对比外,陈烟桥还有意借用文学的叙事方式:作品叙事元素之间的联系开始增强,叙事密度增大,甚至还采用了“画中画”的二重结构,如1948年所作的木刻《鲁迅》中出现多个鲁迅形象和叙事结构。这幅作品除了画面中下部那个“心事浩渺连广宇”的鲁迅之外,背后还有4个呈十字状分布的鲁迅像:上下两个或打狗或擦枪,左右两个或播种或栽花,正好与一头伏地之牛的形象相呼应。很显然,一幅画里蕴含了“横眉冷对”与“俯首甘为”二元对立的叙事结构,让观者去感受这对矛盾的内在张力。又如《鲁迅提倡木刻》将鲁迅与青年之间心灵碰撞之后一呼百应的高潮时刻展示出来,有效地克服视觉语言叙事局限,颇具戏剧性。此外,以往作品刻画鲁迅脸部表情者多,而在陈烟桥的作品中丰富的肢体语言构成了其塑造鲁迅形象的重要手段。

面对时代赋予的新要求,陈烟桥并未停留于描摹鲁迅的表面形貌,而更注重建构真实的历史关系。他从自己所理解的鲁迅精神出发,以浪漫主义的方式去摄取叙事元素,去营构艺术意象,既巧妙地超越了当时流行的照片再现模式,也创造性地克服制像传统带给他的“影响焦虑”。在陈烟桥的鲁迅世界里,观者不仅可见未曾见过的鲁迅模样,也可以从中获得启迪,那就是贡布里希所说的“整个艺术史不是技术熟练程度的发展史,而是观念与要求的变化史”。

鲁迅在新中国的崇高地位,有如诗人臧克家在《有的人——纪念鲁迅有感》所言:“有的人死了/他还活着”,“他活着为了多数人更好地活着的人/群众把他抬举得很高,很高”。相应地,鲁迅图像创作也盛况空前,作品数量剧增。首先,不仅“鲁迅与共产党人”“鲁迅与马克思主义”这类题材很受欢迎,“鲁迅的童年”“鲁迅在北京”“鲁迅在广州”等生平事迹的图像作品也大量问世,以满足普及鲁迅知识的需要。其次,除了如徐悲鸿一样的来自国统区的美术家纷纷加入外,各级美术家协会、出版社、鲁迅纪念馆等也参与其中。如1973年上海鲁迅纪念馆就曾委托艺术家陈逸飞创作油画《惟有新兴的无产者才有将来》。再次,“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”成了几乎所有作品的底色。对鲁迅“横眉冷对”的刻画,除了前文提及的赵延年木刻《鲁迅像》外,比较常见的还有汤小铭油画《永不休战》。而对“孺子牛”鲁迅的塑造,艺术上较为成功的要数黄永玉的木刻《鲁迅与木刻青年》。

百年来,美术家描摹、塑造鲁迅,接着将作品刊登于报刊,继而凭借报刊的大量传播进入公众视野,最终化为了公众视觉世界中的文化符号。同时,鲁迅图像的纪实性,让其见证了各个历史时期的思想、文化事件。这些使得鲁迅图像不只是现代美术史的小课题,更是现代思想史、文化史的大议题。艺术家许江有言:“作为万人熟悉的公共面容,他既是一个时代的精神景观,又是一个民族、一种文化的历史肖像。”

(作者:沈伟棠,系福建农林大学艺术学院副教授)

来源:光明日报

鲁公网安备37020202000739号

鲁公网安备37020202000739号