古元作品百年诞辰:探寻延安艺术时代的独特魅力

本文刊载于《三联生活周刊》2019年第45期,原文标题《古元和延安一代艺术家》,严禁私自转载,侵权必究

古元百年诞辰之际,中央美术学院举办“古元画展”。作为延安时期重要的木刻画家,古元在新中国成立后曾长期任教于中央美术学院,也深远地影响了徐冰等当代艺术家。本次展览,通过对古元作品的全面梳理,不仅是重新认识他所代表的一代延安艺术家的过程,也帮助现在的人理解那个特殊时期的艺术,以及与现在的关系。

记者/张星云

古元

延安版画原作

1945年11月,日本投降3个月后,延安鲁迅艺术学院接到通知,大部分师生7天之内离开延安,前往东北解放区参与土地改革。为了突破国民党封锁线,他们不能乘坐任何交通工具,每天行军最少100里路,且避开平坦公路,需要翻越太行山脉,再通过山东渡海抵达东北。为此,鲁艺的领导们规定,为了保证行军速度,每个人身上可以携带的行李不能超过10斤,此外行李中也不准携带任何与延安有关的报纸、书信、日记,不能在突破封锁线时被对方察觉出这是一支来自解放区的部队。

“父亲是个不善言词、非常守纪律的人,但在那段时间里,他一再违纪。”古元的女儿古安村对本刊回忆说。那时的古元已经在延安8年,创作了大量版画,由于舍不得,在离开延安前的最后几天里,他尽可能地将手头的木版拓印出来,每幅留一张,用衣服包好,打成一个包背在身上,就这样带出了延安。

路上,急行军几次被要求加快速度,让大家一再减重,古元扔掉了自己的一双备用鞋,扔掉了一部分粮食,但一幅画都没有扔。在山东烟台,他们化装成当地渔民、小贩,登上渔船,躲过国民党的巡逻艇,最终抵达旅顺。就这样,古元在延安时期创作的约200件版画原作保留了下来,而那些木质原版全都留在了延安。后来胡宗南轰炸延安后,那些木质原版和大部分延安时期的艺术作品便永远地消失了。

10月在中央美术学院开幕的这次展览,便有当年古元从延安一路背出来的那套版画原作。从他抵达延安后所作的第一套木刻连环画《走向自由》,到他在碾庄描绘农民生活的版画《牛群》《羊群》《家园》,再到刻画解放区新生活的《选民登记》《逃亡地主归来》《减租会》《圣经时代过去了》。

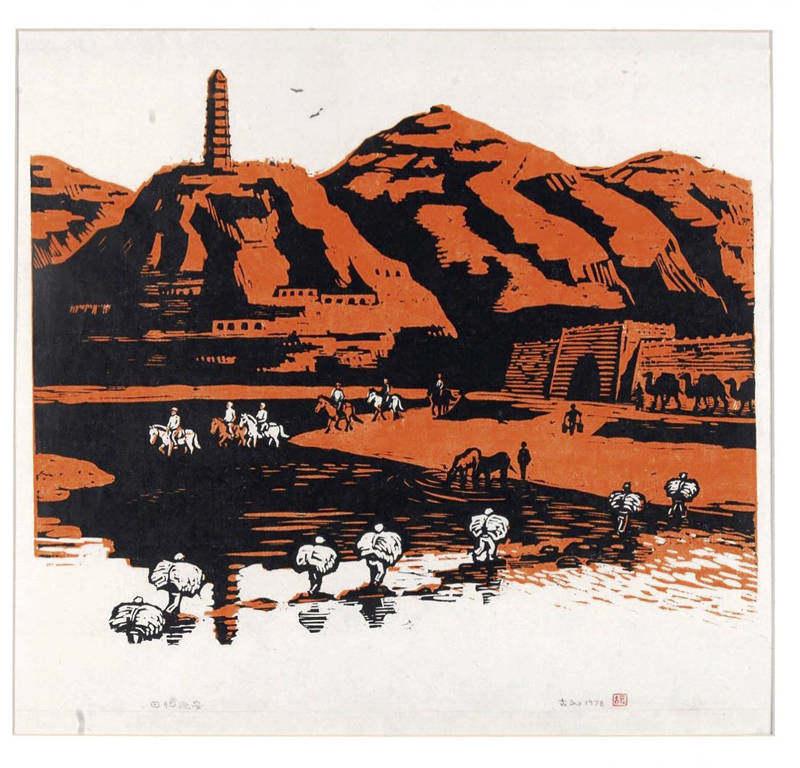

《抗日战争时期的延安》1978年 套色木刻

这批原作曾在古元身边保存了20年,直到“文革”的到来。古安村记得,他们家被抄家了两次,那批原作和古元1949年之后的很多作品被悉数抄走。“文革”结束后,中央美院的学生才来告诉古元,当年他们先红卫兵一步进行“保护性抄家”,将这批原作偷偷存放在老美院的留学生楼里,就是为了等到此时将作品原样归还。“他一辈子都是个不喜形于色的人,但再次见到那批版画时,眼泪夺眶而出。”古安村回忆道。

艺术家徐冰曾说自己初看古元的木刻,直觉上觉得和许多那一时期版画家的农民题材作品不同,“他们的农民有点像在话剧中的,但古元的却刻得老老实实的,和画中的人一样”。后来当他试着学习古元,去刻村口的土坡、两寸大小的人物时,却体会到古元的木刻是没法学的,因为它不是“技法的”,而是“感觉的”,像读鲁迅精辟的文字,得到的是一种真正的关于中国人的信息。

在展览现场仔细观察这些版画,还会发现许多纸的颜色并不同,薄厚不同,衬纸和托裱方式也不相同,有的纸已经起了黄斑,有的用挂历背面当衬纸,有的则用粗糙的廉价卡纸。

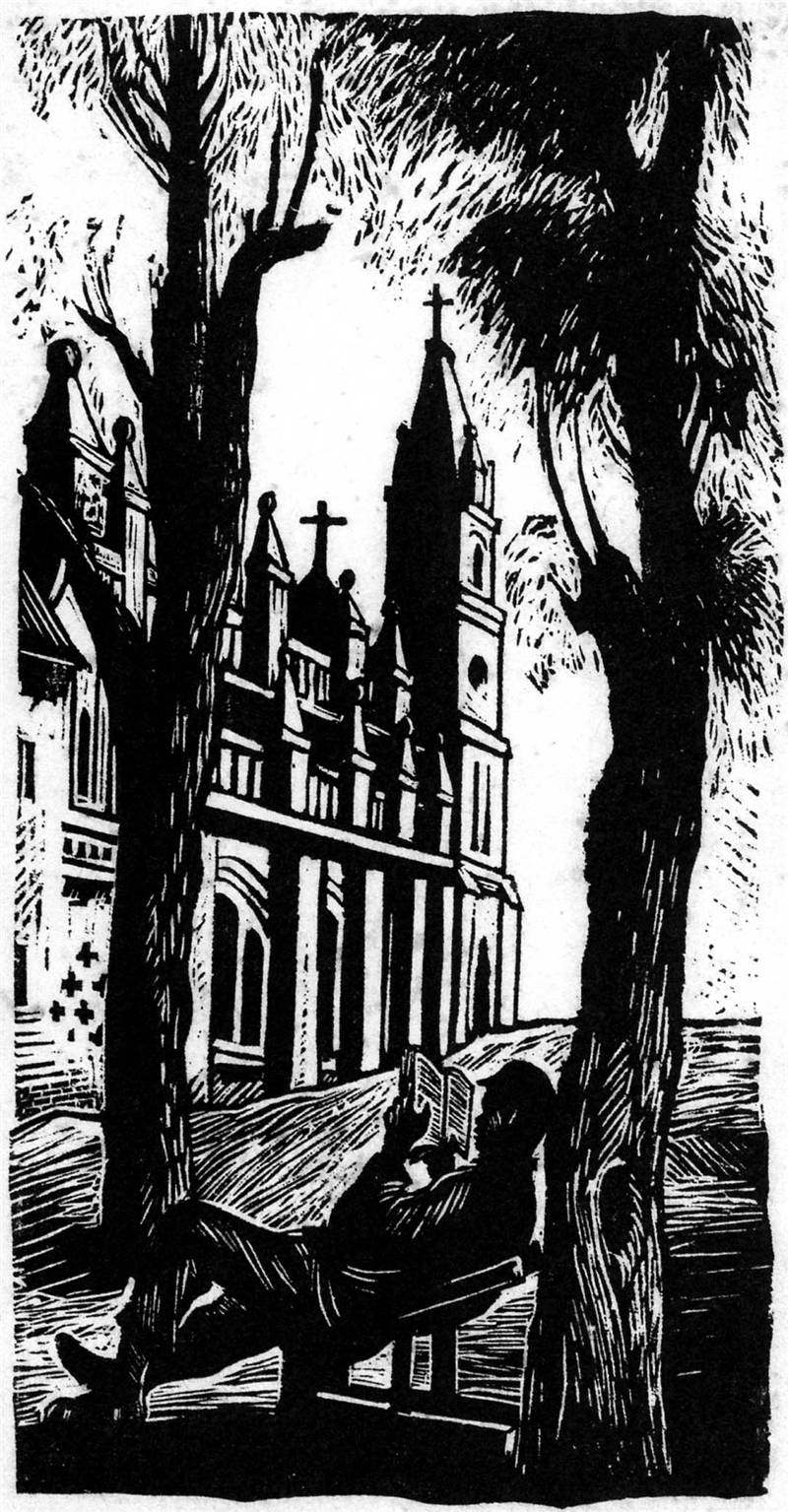

《延安鲁艺校园》1939 年 黑白木刻

这套延安版画原作常年被装在箱子里,由古安村保存。这些年她接到的展览邀请无数,但一直用的是复制版展出,从来没有向外人提起过版画原作的存在。直到2011年,本次展览的策展人李帆找到她时,她才第一次提起了它们。“我父亲对这套作品那么珍惜,视如生命,所以传承到我这儿了,我要格外珍惜。”古安村回忆说父亲晚年挑选了一批作品捐给老家珠海以建立古元美术馆,而将余下的这批作品让她好好保管,并嘱托她:“适当的时候做做展览,印一些画册,让后面的人,知道有这样一些作品,有这样一些人曾经这样生活过。时间久了,他们也许会明白,我们做了什么。”

李帆印象最深的是,展览布置完了,古安村会时不时地问他:“你觉得现在的人是怎么看我父亲作品的?”

“她其实很在意这一点,”李帆向本刊回忆,“因为年轻人都会觉得过去的东西过时,但过时这个概念有时候会更多地形容到艺术作品、艺术风格、艺术导向,她也会有这种顾虑,她就觉得她父亲岁数很大,又是那拨人,会不会现在的年轻人看着不喜欢?”

本次展览300多件作品不仅涵盖古元延安时期的木刻版画原作,还有抗美援朝时期的战地速写、1958年下放遵化时为农民创作的“农村壁画”,以及晚年的水彩画,很多作品都是第一次面向观众。“他们这一代人起起伏伏,他的人生选择、他的审美、他的生活方式,都与当时的社会有着密切关系。”策展人孙华说,因此这次展览既能清晰地感受古元在不同时期的创作转变,重新认识古元,也是对当下观众的启示。

木刻的转变

古元1938年抵达延安后所作的第一套木刻连环画《走向自由》,讲了一位贫苦的农民,在饱受地主压榨、资本家剥削、日寇侵略之后,最终投身抗日,蜕变为一名革命战士的故事。有人说这个故事的主人公是护送他前往延安的西安八路军战士,也有人认为这是在说他自己。

古元出生在广东侨乡珠海,父亲是巴拿马归侨,家庭富裕,供他去广州上中学。广州离当时的荷兰殖民地澳门很近,在那里他接触到了从文艺复兴到印象派的各类西方抒情风景画,由此喜欢上了绘画。但也是在广州,古元看到了社会的诸多阴暗面,贫富差距、不同阶级的对立,于是他在中学就参加了多次学潮。1938年抗日战火烧到了广东,他通过广州的八路军办事处,怀揣着梦想,与几个朋友一同前往延安,先在陕北公学上学,再去延安鲁迅艺术学院学习美术,那年他19岁。

尽管1946年便撤出延安前往东北,但在延安的数年却对古元和他的同学们影响深远。古安村也是那一时期在延安出生的,她说从自己记事起,就记得父亲与老同学们一直在谈论延安,不停地回忆着趣事与愤怒,回忆牺牲的战友,以及生活中的每个细节。

实际上当时延安周边已经完全被国民党封锁了,没有交通运输,外界的粮食、布匹不能运进来,王震便带领三五九旅在南泥湾开荒种地,自给自足。油画、国画的颜料同样运不进来,于是木刻版画就成了延安鲁艺美术系学生唯一能够实践并推广的艺术形式。他们用山上的马兰草做纸,用枣树或杜梨树做木刻木版,用轰炸延安的炮弹皮或雨伞伞骨磨成刻刀。由于窑洞里光线昏暗,他们经常在天寒地冻的季节在室外围着火盆木刻。此外30年代经鲁迅指导而成长起来的新兴木刻家江丰、胡一川、沃渣、马达等人也于抗日战争全面爆发后纷纷来到延安,在鲁艺美术系任教,使得延安地区以及抗日根据地的木刻艺术极为兴盛。

也许现在的年轻人看来,古元和他同学们的这些回忆都是典型的“忆苦思甜”,但古安村不这么认为,“人的记忆是会自动过滤的,他总会把那种最愉快的、最有成就感的细节留下,而慢慢淡化苦难。我父亲他们这批人,当初决定去延安时,其实就已经选择了什么是最重要的。所以当他们有了最终的目标,相信一定能解放人类的时候,就会产生出一种宗教般的虔诚,改变自己以适应环境”。

1940年,在鲁迅艺术学院学习结束后,古元被分配到延安县碾庄乡,协助乡文教委员处理一些乡政府的日常工作,古元得以第一次融入农民的生活环境。他了解到,碾庄42户人家,只有一个人识字,于是他决定用看图识字的方式为村里人扫盲。在纸片上画一只鸡放在鸡圈里,在水桶上贴一个桶,瓶子、锅、床、牛、马,每张纸片上都是一幅图配一个字。老乡用山上的酸枣刺做大头钉,把这些纸片钉在村里的各处土墙上,这就成了古元人生的第一次画展。几个月过去了,古元发现,有些纸片老乡丢掉了,有些则一直挂着,从中他头一次理解到,农民愿意保留什么样的图案、喜欢什么样的图案,正是这些细节奠定了他后来的创作题材和绘画风格,自此他的版画作品完成后都会拓印多张,分送给乡亲们评判。

《雪后夕阳》1972 年 水彩

从新兴木刻到延安鲁艺,中国版画家们最初都是先从模仿珂勒惠支、麦绥莱勒等西方艺术家开始的。古元同样如此,他早期的《走向自由》组画,《播种》《秋收》,都是以欧洲木刻的黑调为主,但他在碾庄逐渐意识到,延安农民并不喜欢在人脸上刻画阴影的方式,会问他:“为啥脸孔一片黑一片白,长了那么多黑道道?”他开始改用单线的轮廓和简练的刀法来表现物体,“剔黑成白”,并融合了民间年画、剪纸的元素,乃至中国石窟壁画中的分段构图、散点透视,于是有了《减租会》《部队秋收》这类清晰明快的画面,大受乡亲们欢迎,他也由此完成了后人常说的从“黑古元”到“白古元”的转变。

古元的转变不是特例。30年代末前往延安鲁艺的年轻学生,多是从杭州过去的,而他们在杭州的老师多是从法国留学回来的,深受西方艺术的熏陶。他们穿着西装,美术系的喜欢塞尚,音乐系的喜欢西洋歌剧,钢琴弹的是西方名曲,鲁艺老师马达甚至在自己的窑洞前建了一个小花园,用黄土塑沙发,用烤糊的红枣碾碎冲水充当咖啡,这些都与延安老乡产生了巨大沟壑。1942年,毛泽东主持并召开了延安文艺座谈会,提出文艺为工农兵服务的方针,全面展开了文艺整风运动,延安木刻也由此在历史上被染上了一抹强烈的政治性。

徐冰认为,整个延安艺术家群体的转变,他们的艺术虽然与政治密切相关,却并非政治的工具。“它不是政治实用主义的艺术,而是对艺术自身问题进行过于细致的改造和建设。它没有旧丝绸的腐朽气,也没有消化不良的西餐痕迹,是一种全新的、代表那个时代最先进的一部分人思想的艺术。由于这思想与人民利益相一致,它又是平易近人的艺术。……艺术的根本课题不在于艺术样式与样式的关系,也不在于泛指的艺术与社会文化的关系,而在于艺术样式与社会文化之间的关系。艺术的本质进展取决于对这一关系认识及调整的进展。”

《刘志丹故事》1943年 黑白木刻

水彩与归宿

古安村说父亲晚年与她的关系特别亲近,“除了父女关系以外,还上升到了一种朋友关系”。古元晚年生病卧床,古安村请了一年假陪伴他,每当古元身体状态好转了、心情好的时候,都会与古安村畅聊。

即便如此,古安村依然觉得自己后知后觉。“因为我父亲他们那一辈经历的是很不寻常的时代,各种让人不可思议的事情在发生,又不能坦诚地讲出来,所以他会非常压抑。我小时候只能看到一些现象,看到大人们脸上阴云密布、心情郁闷,但并不知道发生了什么,他们也绝不会对孩子们说什么,所以这一个个谜团就伴随我们长大。”直到当她有机会梳理古元作品的时候,通过查阅各种资料档案,才发现原来一系列重大历史事件背后,都伴随着古元情绪的变化,以及创作表达方式的改变。

在延安井喷式的木刻创作之后,1949年之后的古元开始画水彩画,对于古安村来说,这是性格使然。“在我眼中,父亲是个柔软、体贴、热爱大自然的人,他后来外出写生,时常能久久地凝视着一片湖泊、一个树影,他对自然的爱是他真的本性。如果说社会斗争适合用版画表达,那对大自然的爱则适合用水彩表达。”在运动愈演愈烈的五六十年代,古元画中的人消失了,大量都是抒情风景水彩画,实际上与当年的延安农民版画一样,都代表了某种时代之下的感受。按照古安村的统计,古元留下的版画创作大概有200多件,而水彩则是近千件。

古安村还记得,那段时间他们在家聊天时不免会谈到政治话题,这样的场合下父亲多数时间只是默默地听而从不插嘴,有时他会笑眯眯地对他们投以赞许的目光。晚年他的家乡珠海市决定建立古元美术馆,朋友说可以请领导来题写馆名,被父亲拒绝,并用淡淡的语气说:“领导的题字现在刻上去,再过几年可能还要被换下来,既麻烦又浪费,何必呢?还是请艺术家来题写更好。”

70年代末是古元最后一次版画的创作高峰期,“文革”刚刚结束,10年里积攒的素材和创作激情在此时迸发,《十月的喜讯》《悼念和战斗的诗篇》《初春》《瑞雪》《冬天即将过去》,每一幅都可以解读出极其复杂的情绪。

古元之子古大彦记得,有一次与父亲一起出去写生,他问道:“以前你创作那么多接触社会、表现社会的题材和作品,后来为什么只表现‘美’的东西?你是在逃避吗?”古元默而不答。

鲁公网安备37020202000739号

鲁公网安备37020202000739号